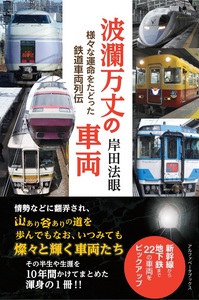

拙著『波瀾万丈の車両』(アルファベータブックス刊)、発売中!! くわしくは、こちらへ。

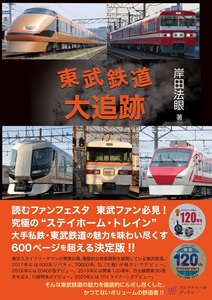

拙著『東武鉄道大追跡』(アルファベータブックス刊)、2021年2月9日(火曜日)発売!! くわしくは、こちらへ。

拙著『大阪の地下鉄大研究』(天夢人刊)、2023年10月3日(火曜日)発売!! くわしくは、こちらへ。

●お問い合わせ、御依頼はこちらへ。

・Railway Blogのコメント、トラックバック承認制になっておりますので、御了承願います。

・Railway Blogに掲載されている本文、画像などの著作権は、各国の著作権法、各種条約及び、その他の法律で保護されています。これらのデータなどについて、私的使用、その他、法律で明示されている範囲を超えて、許可なく引用、複製、改編、転用、電磁的加工、送信、頒布、二次使用するなどの一切の行為は禁止しております。著作権法に関係なく、ルール、マナー、エチケットをすべて守っていただきますよう、お願いいたします(該当する行為があった場合、当方の顧問弁護士より、賠償金を請求させていただきます。必ずお支払いください)。また、新聞、雑誌など、各種メディア関係者で本文や画像の利用等を希望される場合は、お問い合わせフォームを御利用ください(原則として、本文や画像は有償とさせていただきます)。

2009年の汽車旅3-5 [汽車旅2009]

◆下記の記事をまだ御覧になっていない方は、下記へクリックしてください。

・「2009年の汽車旅1~4」は、こちらへどうぞ。

◆東海道本線支線の下を御堂筋線が走る

2009年8月2日(日曜日)、7時30分に起床。宿で朝食を食べたあと、部屋のベランダで、東海道本線の電車を撮りまくる。さいわいと言うより、運がイイと思うが、東海道本線が間近で見えるのである。そのため、窓は北海道の住宅などと同じ二重窓になっていた。ちなみに大阪国際空港(通称、「伊丹空港」)へ離着陸するヒコーキを撮ることもできる。

9時10分過ぎに宿を出て、大阪市交通局(大阪市営地下鉄)御堂筋線新大阪駅(M13)へ。雨はやんでいたものの、曇り空。気温は24℃で、少々蒸し暑い。

ホームへあがると、1番線に10A系の天王寺行きが入線した。10系第23編成は10A系第1号で、ロゴマークと前頭部の車番の下にアクセントをつけて、容易に識別できる。とりあえず、初乗り乗車券を購入しているので、どこで下車するかは決めていないが、10A系の天王寺行きを見送る。

そのあと、北大阪急行電鉄(通称、「北急」)8000系の、なかもず行きが到着するが、こちらも見送り。2番線に10A系の千里中央行きが到着するものの、これも見送る。どこへ行くのか決めていないことや、“できればアレに乗りたいなぁー”という願望があって、数々の電車を見送ったが、1番線に、なかもず行きが到着。残り少なくなった10系オリジナル車なので、乗ることに決め、9時33分に発車する(1号車1822に乗車)。

始発電車ではないので、坐れないのは仕方ないけど、せっかく10系オリジナル車の、なかもず行きに乗ったのだから、久しぶりに終点まで乗ってみよう。

※次は中津(M15)

西中島南方(M14)を発車すると、淀川を渡り、電気笛を数回鳴らし、地下へもぐる。何度も御堂筋線を利用しておきながら、地上出入口の上にJR貨物東海道本線支線(通称、「梅田貨物線」)があるのを初めて知った。ちなみに梅田貨物線は、吹田信号所-大阪貨物ターミナル間をさす。

話は脱線するが、梅田貨物線新大阪-福島間の旅客輸送は、昭和63年(1988年)4月24日(日曜日)に新大阪-奈良間を結ぶ臨時快速〈シルクロード号〉(103系で運行)が始まりである(ただし、福島は通過)。これは、その年の10月23日(日曜日)まで開催された、なら・シルクロード博覧会のアクセス輸送として、新大阪-奈良間を48分で結んだ。運行に先立ち、西九条構内の分岐機を増設している。ちなみに臨時快速〈シルクロード号〉の運行が決まった当初、梅田貨物線沿線住民は、運行本数の大幅増加に伴う騒音問題、踏切で開通待ちによる渋滞が発生すると懸念されたため、反対意見が多かったという。

その後はエル特急〈くろしお〉、特急〈スーパーくろしお〉〈オーシャンアロー〉、関空特急〈はるか〉、臨時特急〈ユニバーサルエクスプレス〉、朝夜のみ運行であるが、紀勢本線直通の快速にも、このルートが使われている。これは大阪で、東海道本線から大阪環状線へつなぐ線路がないためである。

話を軌道修正し、地下へ入り、一気に下ってゆく。まるで、航空機の着陸態勢を彷彿させるような感じだが、キメの電気笛を鳴らして、中津(M15)に到着。向かいのホームで電気笛が聞こえると、10系第4編成の千里中央行きが到着した。車体の汚れがひどく、洗車してほしいところ。10系第4編成は、リニューアルせず廃車になるといわれており、冷遇にされているのだろうか?

梅田(M16)でドーッと乗り込み、次の淀屋橋(M17)までカーブが多く、電気笛を3回以上鳴らす。駅の到着や発車のほか、カーブの通過時でも鳴らすようだ。鉄道とは関係ない話かもしれないが、一般道路でも山道のカーブにさしかかろうとすると、警笛を鳴らすことを指示する標識がある。

本町(M18)、心斎橋(M19)で降りる乗客が多く、なんば(M20)で1号車はガラ空きに近い状況となる。御堂筋線は梅田(M16)-なんば(M20)間の乗車率は高いものの、阪神電気鉄道阪神なんば線が好調と伝えられている。御堂筋線はどのくらい減少したのかは明らかになっていないが、梅田(M16)は他社線からの乗り換え客が集結するので、急激に減っているわけではなさそうだ。

大国町(M21)は四つ橋線(Y16)乗換駅だが、不思議なことに天王寺(M23)寄りの停止位置は、後者のほうが先にある。2番線には四つ橋線住之江公園行きが停まっているが、23系の冷房装置はトンネル上部スレスレだ。ちなみに大阪市営地下鉄は2代目20系で、冷房装置を10系第1~16編成よりも薄くすることができた。このため、10系後期増備車(第17~26編成)と1900形全車、新20系シリーズでは、薄型冷房機を搭載し、大阪市営地下鉄全線において、車両の冷房化を促進した。

なお、10系第1~3編成は、平成7・8年(1995・1996年)、10両編成化に伴う増結車確保のため、編成分解されており、先頭車4両が廃車にされる憂き目にあっている。1700形は、なかもず延伸時に新製してほしかった。

大阪市営地下鉄は、警笛をよく鳴らす特徴かつ、魅力があるものの、容赦ない廃車が行なわれる欠点もある。先述のほかに、新20系シリーズの投入で、ベテランの鋼製車を置き換えるまではよかったが、その後は老朽化に差し掛かっていない30系を大量廃車させている。30系は20年近く増備されたため、初期の車両は“冷房装置を搭載するには遅い”とみなされても致し方ないが、新製からわずか9年で廃車になる憂き目を味わったものがあり、JR東日本209系のほうがまだマシなのかもしれない。

◆やがて消えるシンボル

なかもず行きは動物園前(M22)に到着。柱に表示している「(新世界)」が気になる。もしかして、サブ駅名なのか? ちなみに大阪市営地下鉄谷町線の四天王寺前夕陽ヶ丘(T26)はかつて、「四天王寺前(夕陽ヶ丘)」と名乗っており、「夕陽ヶ丘」はサブ駅名だった。

天王寺(M23)を発車すると、右へ曲がり続け、「プワーン」「プワーン」と電気笛を鳴らしてゆく。かつて、天王寺(M23)-昭和町(M24)間は地上区間で、開削工法で工事をしたのが、“フタ”をするのに手間取ったようで、営業運転を優先させ、昭和26年(1951年)12月20日(木曜日)に延伸した(当時は「御堂筋線」という名がつけられていなかった)。大阪市営地下鉄最初の地上営業区間だが、地下にすることを前提に建設しているため、窓から顔を出して、上空を見ない限り、車窓は眺められなかったようだ(実際にやった人はいないだろう)。

やがて、この区間は完全地下化されるわけだが、一部のトンネル用蛍光灯は、側面ではなく、上部に設置しているところがある。地下鉄の車窓は地上しか味わえないが、乗務員室のうしろにへばりつくと、いろいろな発見ができそうだ。

カーブを曲がり終えると、直線で、アップダウンはあるものの、駆け抜けて昭和町(M24)へ。ここで10系第21編成とすれ違う。この10系第21編成は、2009年度中に10A系化改造を受けることはなく、2010年度に持ち越される見込みである。

※ただいま西田辺(M25)

(2004年8月に撮影)

西田辺(M25)は逸見政孝さん生誕の地の最寄り駅で、過去2回下車したことがある。私にとって、逸見政孝さんは、今でも好感度芸能人№1で、なおかつ、1番好感が持てる関西人だ。48歳でどこかへ行ってしまったのが、今でも残念というより、悔しい。この世の残酷さをうらんでも、うらみきれないほど、悔しいのだ。

※まもなく長居(M26)

足元にご注意ください

左側のドアが開きます

10系は第3軌条初の冷房車という、由緒ある車両だが、側扉がバタバタする欠点があり、リニューアル車や10A系でも改善されていない。

あびこ(M27)はかつての終着駅で、その先に車止めはなく、我孫子検車場へつながっていた。しかし、工場施設を併設していた我孫子検車場が手狭になったため、なかもず延伸前に閉鎖され、中百舌鳥検車場へ完全移転(駅名はひらがな、検車場は漢字なのが面白い)。工場施設は四つ橋線の緑木検車場が受け持つことになり、こちらも移転している。また、中央線と千日前線の車両基地、森之宮検車場の工場施設は老朽化により、閉鎖の意向を示しており、将来は緑木検車場に一元化する予定である。そのため、四つ橋線と中央線を結ぶトンネルを作るという。

さて、我孫子検車場の今は、浅香中央公園という、憩いの場へ変わっている。

ここには我孫子検車場の名残があり、最後に去った車両は30系第11編成で、「3011」のナンバープレートと車輪が飾られているので、1度は行ってみたいところである。ちなみに我孫子検車場の名残なのか、あびこ(M27)の先には留置線が存在し、今も伝説の「あびこ行き」が運行されているが、自動放送の「あびこ」のアクセントに違和感を持つ(「長堀鶴見緑地線」も同様)。

※次は北花田(M28)

発車すると、いよいよ、ここからは堺市へ。あびこ(M27)-北花田(M28)間は、砂礫層の軟弱な大和川の下をくぐるため、地下30メートルまで、もぐるという。このため、我が国の地下鉄で初めて、泥水加圧式シールド工法が採用された。また、御堂筋線では唯一のシールドトンネルである。

大和川を抜けると、一気に急勾配となり、北花田(M28)へ。新金岡(M29)を発車すると、中百舌鳥検車場への分岐線があり、進んでゆくと、再び登場する。先ほどは分岐だったが、今度は合流だ。中百舌鳥検車場は新金岡(M29)、なかもず(M30)のどちらからでも入庫できるのがメリットだが、「新金岡行き」はクセモノといえそうだ。ちなみに中百舌鳥検車場は第3軌条路線最大の地下式車両基地で、総面積は10ヘクタールあるという。

「本日は、大阪市営地下鉄を御利用いただきまして、ありがとうございました。なかもず、なかもず、終点です」

と自動放送がかかり、10時11分、終点なかもず(M30)1番線に到着した。なかもずへは、2002年4月7日(日曜日)以来の来訪で、このときは10系第4編成に乗っていた。ちなみに、なかもず(M30)へは10系オリジナル車しか乗っておらず、偶然に過ぎない。

10系第22編成は折り返し、回送となる。ホームの行先案内表示板は当初、「なかもず止」になっていたが、のちに「回送」へ変わった。また、なかもず延伸前に行先案内表示板は、赤一色に変わっているが、いつのまにか更新して、オレンジを表示するようになった。また、「→前駅→当駅」の電車の状況サインは、駅名表示へと変わっていた。

さて、新20系シリーズの投入を契機に、10系のリニューアル工事(10A系化も含む)では、残念なことに大阪市営地下鉄、昭和の象徴といえるものが消えている。

それは車体側面の窓下に、ラインカラーの太帯があり、その中にローマ字の「O」と、カタカナの「コ」を重ね合わせたマークだ。昭和50年(1975年)5月8日(木曜日)から始まった1つのシンボルは、どうやら、2010年度で幕を閉じるようだ。ただし、マークは車体側面戸袋部に1両2か所あるものの、細いせいか目立たない。

子供の頃、本や雑誌であのマークを見たときは、強烈かつ鮮烈なインパクトを与えたが、新20系の車体側面の帯は、帝都高速度交通営団(現在の「東京地下鉄」)01系、02系、03系、05系を参考にしたかのような印象を受けたのが残念である。特に21系の車体側面帯は、02系と類似(02系は中太帯、21系は細帯)しているし、谷町線に投入されている30000系は、フェイスは10系リニューアル車っぽく、車体側面の帯は、東京地下鉄08系に酷似しており、新鮮さがない。

※コンデジで撮影

※デジイチで撮影

10時17分、10系第22編成は、中百舌鳥検車場へ引き上げた。

この旅から2か月後、10系第22編成はアルナ車両へ運ばれ、10A系化工事を受けている。おそらく、2010年春頃には再デビューをするだろう。

◆鉄道のあるべき姿

しばらくホームを眺めるが、天王寺(M23)寄りでは、折り返し電車の運転士が入念にブレーキチェックをしている。運転士によっては、前照灯、尾灯の点灯、方向幕の行先表示をそれぞれ確認しており、正常な運行ができるよう、努めている。

始発駅で入念にブレーキチェックをする姿勢は、「信頼できる鉄道事業者」だと思う。不特定多数の命を守らなければならないのだから。それに、ほかの鉄道事業者は、運転士が待っているだけのような印象がある。緊張感のある仕事なので、気を落ち着かせているのかもしれないし、入念に点検する時間がないのかもしれないが、大阪市営地下鉄の運行に対する姿勢に感服した。

車掌は終点に到着してから、方向幕の表示を変えている。北急の場合は終点千里中央到着前に方向幕を変えているが、10系オリジナル車は車体側面に方向幕がなく、なおかつ、車掌がスイッチをいじくっても、最後部車両しか変わらないため、運転士は到着後に変えざるを得ないようだ。

10時40分過ぎに下車し、地上へ出るが、晴天で蒸し暑い。南海電気鉄道高野線〔中百舌鳥駅〕に乗り換えることを考えたが、やっぱり御堂筋線にしよう。

なかもず駅(M30)に戻ると、1番線にはすでに、千里中央行き(10号車1104)が発車を待っていた。廃車がウワサされる10系第4編成は、これで3年連続の乗車となった。

※次は新金岡(M29)

10時59分に発車。新金岡(M29)へは少し先だが、電気笛を鳴らす。どうやら中百舌鳥検車場への分岐線に合流したため、鳴らしたようだ。そして、新金岡(M29)のホームに入る直前にもう1発鳴らす。

南海電気鉄道高野線、大阪府都市開発泉北高速鉄道線からの乗り換え客が意外と多く、北花田(M28)で満席。あびこ(M27)で立客が発生する。

中津(M15)を発車し、地上へ。晴天は変わらず、11時36分、新大阪(M13)2番線に到着。新大阪(M13)-なかもず(M30)間の往復乗車を終えた。

※コンデジで撮影

※デジイチで撮影

★備考

①eyevio「2009年の汽車旅3」

②永久坊主の日報(旧:住吉急行電鉄の日報)「浅香中央公園」

③参考文献として、電気車研究会刊行、『鉄道ピクトリアル2009年8月号』を使用。

④参考文献として、赤松義夫、諸河久共著、保育社刊行、『日本の私鉄18 大阪市営地下鉄』を使用。

⑤参考文献として、鉄道ジャーナル社刊行、『鉄道ジャーナル1987年3月号』を使用。

⑥岸田法眼のRailway Blog.「10系備考一覧」

★おまけ(10A系)

★おまけ(10系第21編成)

※コンデジで撮影

※デジイチで撮影

★おまけ(10系第22編成)

★おまけ(10系第4編成)

※来訪御礼のみや記事に関係のないコメントをされる方は、こちらにクリックしてください(Railway Blogは記事のコメント以外、受け付けておりません)。また、Railway Blogのコメント、トラックバック承認制になっておりますので、御了承願います。

※本文、画像の無断引用、転用は厳禁とさせていただいております(無断引用によるコメントは、一切承認しません)。

・「2009年の汽車旅1~4」は、こちらへどうぞ。

◆東海道本線支線の下を御堂筋線が走る

2009年8月2日(日曜日)、7時30分に起床。宿で朝食を食べたあと、部屋のベランダで、東海道本線の電車を撮りまくる。さいわいと言うより、運がイイと思うが、東海道本線が間近で見えるのである。そのため、窓は北海道の住宅などと同じ二重窓になっていた。ちなみに大阪国際空港(通称、「伊丹空港」)へ離着陸するヒコーキを撮ることもできる。

9時10分過ぎに宿を出て、大阪市交通局(大阪市営地下鉄)御堂筋線新大阪駅(M13)へ。雨はやんでいたものの、曇り空。気温は24℃で、少々蒸し暑い。

ホームへあがると、1番線に10A系の天王寺行きが入線した。10系第23編成は10A系第1号で、ロゴマークと前頭部の車番の下にアクセントをつけて、容易に識別できる。とりあえず、初乗り乗車券を購入しているので、どこで下車するかは決めていないが、10A系の天王寺行きを見送る。

そのあと、北大阪急行電鉄(通称、「北急」)8000系の、なかもず行きが到着するが、こちらも見送り。2番線に10A系の千里中央行きが到着するものの、これも見送る。どこへ行くのか決めていないことや、“できればアレに乗りたいなぁー”という願望があって、数々の電車を見送ったが、1番線に、なかもず行きが到着。残り少なくなった10系オリジナル車なので、乗ることに決め、9時33分に発車する(1号車1822に乗車)。

始発電車ではないので、坐れないのは仕方ないけど、せっかく10系オリジナル車の、なかもず行きに乗ったのだから、久しぶりに終点まで乗ってみよう。

※次は中津(M15)

西中島南方(M14)を発車すると、淀川を渡り、電気笛を数回鳴らし、地下へもぐる。何度も御堂筋線を利用しておきながら、地上出入口の上にJR貨物東海道本線支線(通称、「梅田貨物線」)があるのを初めて知った。ちなみに梅田貨物線は、吹田信号所-大阪貨物ターミナル間をさす。

| なかもず行き編成表 | ||||

| 乗車区間 | 号車 | 車両番号 | 禁煙 | 備考 |

| なかもず | 1 | 1822 | ○ | なし |

| 2 | 1522 | ○ | なし | |

| 3 | 1422 | ○ | なし | |

| 4 | 1722 | ○ | なし | |

| 5 | 1622 | ○ | なし | |

| 6 | 1222 | ○ | 女性専用車両、夢塗装車 | |

| 7 | 1322 | ○ | なし | |

| 8 | 1922 | ○ | なし | |

| 9 | 1022 | ○ | なし | |

| 新大阪 | 10 | 1122 | ○ | なし |

| 女性専用車両は平日終日 | ||||

話は脱線するが、梅田貨物線新大阪-福島間の旅客輸送は、昭和63年(1988年)4月24日(日曜日)に新大阪-奈良間を結ぶ臨時快速〈シルクロード号〉(103系で運行)が始まりである(ただし、福島は通過)。これは、その年の10月23日(日曜日)まで開催された、なら・シルクロード博覧会のアクセス輸送として、新大阪-奈良間を48分で結んだ。運行に先立ち、西九条構内の分岐機を増設している。ちなみに臨時快速〈シルクロード号〉の運行が決まった当初、梅田貨物線沿線住民は、運行本数の大幅増加に伴う騒音問題、踏切で開通待ちによる渋滞が発生すると懸念されたため、反対意見が多かったという。

その後はエル特急〈くろしお〉、特急〈スーパーくろしお〉〈オーシャンアロー〉、関空特急〈はるか〉、臨時特急〈ユニバーサルエクスプレス〉、朝夜のみ運行であるが、紀勢本線直通の快速にも、このルートが使われている。これは大阪で、東海道本線から大阪環状線へつなぐ線路がないためである。

話を軌道修正し、地下へ入り、一気に下ってゆく。まるで、航空機の着陸態勢を彷彿させるような感じだが、キメの電気笛を鳴らして、中津(M15)に到着。向かいのホームで電気笛が聞こえると、10系第4編成の千里中央行きが到着した。車体の汚れがひどく、洗車してほしいところ。10系第4編成は、リニューアルせず廃車になるといわれており、冷遇にされているのだろうか?

梅田(M16)でドーッと乗り込み、次の淀屋橋(M17)までカーブが多く、電気笛を3回以上鳴らす。駅の到着や発車のほか、カーブの通過時でも鳴らすようだ。鉄道とは関係ない話かもしれないが、一般道路でも山道のカーブにさしかかろうとすると、警笛を鳴らすことを指示する標識がある。

本町(M18)、心斎橋(M19)で降りる乗客が多く、なんば(M20)で1号車はガラ空きに近い状況となる。御堂筋線は梅田(M16)-なんば(M20)間の乗車率は高いものの、阪神電気鉄道阪神なんば線が好調と伝えられている。御堂筋線はどのくらい減少したのかは明らかになっていないが、梅田(M16)は他社線からの乗り換え客が集結するので、急激に減っているわけではなさそうだ。

大国町(M21)は四つ橋線(Y16)乗換駅だが、不思議なことに天王寺(M23)寄りの停止位置は、後者のほうが先にある。2番線には四つ橋線住之江公園行きが停まっているが、23系の冷房装置はトンネル上部スレスレだ。ちなみに大阪市営地下鉄は2代目20系で、冷房装置を10系第1~16編成よりも薄くすることができた。このため、10系後期増備車(第17~26編成)と1900形全車、新20系シリーズでは、薄型冷房機を搭載し、大阪市営地下鉄全線において、車両の冷房化を促進した。

なお、10系第1~3編成は、平成7・8年(1995・1996年)、10両編成化に伴う増結車確保のため、編成分解されており、先頭車4両が廃車にされる憂き目にあっている。1700形は、なかもず延伸時に新製してほしかった。

大阪市営地下鉄は、警笛をよく鳴らす特徴かつ、魅力があるものの、容赦ない廃車が行なわれる欠点もある。先述のほかに、新20系シリーズの投入で、ベテランの鋼製車を置き換えるまではよかったが、その後は老朽化に差し掛かっていない30系を大量廃車させている。30系は20年近く増備されたため、初期の車両は“冷房装置を搭載するには遅い”とみなされても致し方ないが、新製からわずか9年で廃車になる憂き目を味わったものがあり、JR東日本209系のほうがまだマシなのかもしれない。

◆やがて消えるシンボル

なかもず行きは動物園前(M22)に到着。柱に表示している「(新世界)」が気になる。もしかして、サブ駅名なのか? ちなみに大阪市営地下鉄谷町線の四天王寺前夕陽ヶ丘(T26)はかつて、「四天王寺前(夕陽ヶ丘)」と名乗っており、「夕陽ヶ丘」はサブ駅名だった。

天王寺(M23)を発車すると、右へ曲がり続け、「プワーン」「プワーン」と電気笛を鳴らしてゆく。かつて、天王寺(M23)-昭和町(M24)間は地上区間で、開削工法で工事をしたのが、“フタ”をするのに手間取ったようで、営業運転を優先させ、昭和26年(1951年)12月20日(木曜日)に延伸した(当時は「御堂筋線」という名がつけられていなかった)。大阪市営地下鉄最初の地上営業区間だが、地下にすることを前提に建設しているため、窓から顔を出して、上空を見ない限り、車窓は眺められなかったようだ(実際にやった人はいないだろう)。

やがて、この区間は完全地下化されるわけだが、一部のトンネル用蛍光灯は、側面ではなく、上部に設置しているところがある。地下鉄の車窓は地上しか味わえないが、乗務員室のうしろにへばりつくと、いろいろな発見ができそうだ。

カーブを曲がり終えると、直線で、アップダウンはあるものの、駆け抜けて昭和町(M24)へ。ここで10系第21編成とすれ違う。この10系第21編成は、2009年度中に10A系化改造を受けることはなく、2010年度に持ち越される見込みである。

※ただいま西田辺(M25)

(2004年8月に撮影)

西田辺(M25)は逸見政孝さん生誕の地の最寄り駅で、過去2回下車したことがある。私にとって、逸見政孝さんは、今でも好感度芸能人№1で、なおかつ、1番好感が持てる関西人だ。48歳でどこかへ行ってしまったのが、今でも残念というより、悔しい。この世の残酷さをうらんでも、うらみきれないほど、悔しいのだ。

※まもなく長居(M26)

足元にご注意ください

左側のドアが開きます

10系は第3軌条初の冷房車という、由緒ある車両だが、側扉がバタバタする欠点があり、リニューアル車や10A系でも改善されていない。

あびこ(M27)はかつての終着駅で、その先に車止めはなく、我孫子検車場へつながっていた。しかし、工場施設を併設していた我孫子検車場が手狭になったため、なかもず延伸前に閉鎖され、中百舌鳥検車場へ完全移転(駅名はひらがな、検車場は漢字なのが面白い)。工場施設は四つ橋線の緑木検車場が受け持つことになり、こちらも移転している。また、中央線と千日前線の車両基地、森之宮検車場の工場施設は老朽化により、閉鎖の意向を示しており、将来は緑木検車場に一元化する予定である。そのため、四つ橋線と中央線を結ぶトンネルを作るという。

さて、我孫子検車場の今は、浅香中央公園という、憩いの場へ変わっている。

ここには我孫子検車場の名残があり、最後に去った車両は30系第11編成で、「3011」のナンバープレートと車輪が飾られているので、1度は行ってみたいところである。ちなみに我孫子検車場の名残なのか、あびこ(M27)の先には留置線が存在し、今も伝説の「あびこ行き」が運行されているが、自動放送の「あびこ」のアクセントに違和感を持つ(「長堀鶴見緑地線」も同様)。

※次は北花田(M28)

発車すると、いよいよ、ここからは堺市へ。あびこ(M27)-北花田(M28)間は、砂礫層の軟弱な大和川の下をくぐるため、地下30メートルまで、もぐるという。このため、我が国の地下鉄で初めて、泥水加圧式シールド工法が採用された。また、御堂筋線では唯一のシールドトンネルである。

大和川を抜けると、一気に急勾配となり、北花田(M28)へ。新金岡(M29)を発車すると、中百舌鳥検車場への分岐線があり、進んでゆくと、再び登場する。先ほどは分岐だったが、今度は合流だ。中百舌鳥検車場は新金岡(M29)、なかもず(M30)のどちらからでも入庫できるのがメリットだが、「新金岡行き」はクセモノといえそうだ。ちなみに中百舌鳥検車場は第3軌条路線最大の地下式車両基地で、総面積は10ヘクタールあるという。

「本日は、大阪市営地下鉄を御利用いただきまして、ありがとうございました。なかもず、なかもず、終点です」

と自動放送がかかり、10時11分、終点なかもず(M30)1番線に到着した。なかもずへは、2002年4月7日(日曜日)以来の来訪で、このときは10系第4編成に乗っていた。ちなみに、なかもず(M30)へは10系オリジナル車しか乗っておらず、偶然に過ぎない。

10系第22編成は折り返し、回送となる。ホームの行先案内表示板は当初、「なかもず止」になっていたが、のちに「回送」へ変わった。また、なかもず延伸前に行先案内表示板は、赤一色に変わっているが、いつのまにか更新して、オレンジを表示するようになった。また、「→前駅→当駅」の電車の状況サインは、駅名表示へと変わっていた。

さて、新20系シリーズの投入を契機に、10系のリニューアル工事(10A系化も含む)では、残念なことに大阪市営地下鉄、昭和の象徴といえるものが消えている。

それは車体側面の窓下に、ラインカラーの太帯があり、その中にローマ字の「O」と、カタカナの「コ」を重ね合わせたマークだ。昭和50年(1975年)5月8日(木曜日)から始まった1つのシンボルは、どうやら、2010年度で幕を閉じるようだ。ただし、マークは車体側面戸袋部に1両2か所あるものの、細いせいか目立たない。

子供の頃、本や雑誌であのマークを見たときは、強烈かつ鮮烈なインパクトを与えたが、新20系の車体側面の帯は、帝都高速度交通営団(現在の「東京地下鉄」)01系、02系、03系、05系を参考にしたかのような印象を受けたのが残念である。特に21系の車体側面帯は、02系と類似(02系は中太帯、21系は細帯)しているし、谷町線に投入されている30000系は、フェイスは10系リニューアル車っぽく、車体側面の帯は、東京地下鉄08系に酷似しており、新鮮さがない。

※コンデジで撮影

※デジイチで撮影

10時17分、10系第22編成は、中百舌鳥検車場へ引き上げた。

この旅から2か月後、10系第22編成はアルナ車両へ運ばれ、10A系化工事を受けている。おそらく、2010年春頃には再デビューをするだろう。

◆鉄道のあるべき姿

しばらくホームを眺めるが、天王寺(M23)寄りでは、折り返し電車の運転士が入念にブレーキチェックをしている。運転士によっては、前照灯、尾灯の点灯、方向幕の行先表示をそれぞれ確認しており、正常な運行ができるよう、努めている。

始発駅で入念にブレーキチェックをする姿勢は、「信頼できる鉄道事業者」だと思う。不特定多数の命を守らなければならないのだから。それに、ほかの鉄道事業者は、運転士が待っているだけのような印象がある。緊張感のある仕事なので、気を落ち着かせているのかもしれないし、入念に点検する時間がないのかもしれないが、大阪市営地下鉄の運行に対する姿勢に感服した。

車掌は終点に到着してから、方向幕の表示を変えている。北急の場合は終点千里中央到着前に方向幕を変えているが、10系オリジナル車は車体側面に方向幕がなく、なおかつ、車掌がスイッチをいじくっても、最後部車両しか変わらないため、運転士は到着後に変えざるを得ないようだ。

10時40分過ぎに下車し、地上へ出るが、晴天で蒸し暑い。南海電気鉄道高野線〔中百舌鳥駅〕に乗り換えることを考えたが、やっぱり御堂筋線にしよう。

なかもず駅(M30)に戻ると、1番線にはすでに、千里中央行き(10号車1104)が発車を待っていた。廃車がウワサされる10系第4編成は、これで3年連続の乗車となった。

※次は新金岡(M29)

10時59分に発車。新金岡(M29)へは少し先だが、電気笛を鳴らす。どうやら中百舌鳥検車場への分岐線に合流したため、鳴らしたようだ。そして、新金岡(M29)のホームに入る直前にもう1発鳴らす。

南海電気鉄道高野線、大阪府都市開発泉北高速鉄道線からの乗り換え客が意外と多く、北花田(M28)で満席。あびこ(M27)で立客が発生する。

| 千里中央行き編成表 | ||||

| 乗車区間 | 号車 | 車両番号 | 禁煙 | 備考 |

| 新大阪 | 10 | 1104 | ○ | なし |

| 9 | 1004 | ○ | なし | |

| 8 | 1904 | ○ | なし | |

| 7 | 1304 | ○ | なし | |

| 6 | 1204 | ○ | 女性専用車両、夢塗装車 | |

| 5 | 1604 | ○ | なし | |

| 4 | 1704 | ○ | なし | |

| 3 | 1404 | ○ | なし | |

| 2 | 1504 | ○ | なし | |

| なかもず | 1 | 1804 | ○ | なし |

| 女性専用車両は平日終日 | ||||

長居(M26)はJR西日本阪和線からの乗り換え客が多かったのか、それとも、103系4両編成に嫌気があるのかはわからないが、思ったより多く乗ってくる。なんば(M20)、梅田(M16)、新大阪(M13)方面へは乗り換えなしなのが魅力のようだ(阪和線長居は各駅停車以外、すべて通過するため、大阪方面へは乗換えが生じる)。

西田辺(M25)-昭和町(M24)間は、ほぼ直線で、昭和町(M24)-動物園前(M22)間の一部は、架線を設置することができるほど、トンネル断面積の広いところがある。

天王寺(M23)で少々入れ替えがあり、降車より乗車が多い。始発電車があるとはいえ、先へ急ぎたいのは、どこも同じようだ。

天王寺(M23)を発車すると、2番線からの合流地点で、「ファーン」と電気笛を鳴らす。「今さら気づいたか」と言う人もいるだろうが、駅間には信号機のほか、「笛」の標識があり、運転士は遵守しているのだ。

※次は梅田(M16)

なんば(M20)で、乗車している10号車に空席が見られるようになり、心斎橋(M19)で再び立客発生。梅田(M16)ですいたので、10号車は終点千里中央まで、乗車率はこのままだろう。

※次は西中島南方(M14)

中津(M15)を発車し、地上へ。晴天は変わらず、11時36分、新大阪(M13)2番線に到着。新大阪(M13)-なかもず(M30)間の往復乗車を終えた。

※コンデジで撮影

※デジイチで撮影

★備考

①eyevio「2009年の汽車旅3」

②永久坊主の日報(旧:住吉急行電鉄の日報)「浅香中央公園」

③参考文献として、電気車研究会刊行、『鉄道ピクトリアル2009年8月号』を使用。

④参考文献として、赤松義夫、諸河久共著、保育社刊行、『日本の私鉄18 大阪市営地下鉄』を使用。

⑤参考文献として、鉄道ジャーナル社刊行、『鉄道ジャーナル1987年3月号』を使用。

⑥岸田法眼のRailway Blog.「10系備考一覧」

★おまけ(10A系)

★おまけ(10系第21編成)

※コンデジで撮影

※デジイチで撮影

★おまけ(10系第22編成)

★おまけ(10系第4編成)

※来訪御礼のみや記事に関係のないコメントをされる方は、こちらにクリックしてください(Railway Blogは記事のコメント以外、受け付けておりません)。また、Railway Blogのコメント、トラックバック承認制になっておりますので、御了承願います。

※本文、画像の無断引用、転用は厳禁とさせていただいております(無断引用によるコメントは、一切承認しません)。

a.jpg)

コメント 0